供稿:赵帅(16P2)

一篇姗姗来迟的宣传稿件,背后却是为时未晚的实用技能普及。

当你身处车祸现场,当你看到有人溺水,当你看到老人突发疾病,当你看到有人被异物堵塞气管,你会怎么做,你能怎么做?传统观念总是把生的希望寄托在医护人员或120手中而拖延或错过了抢救黄金时刻。据心脏猝死流行病学统计,每年国内心脏猝死总人数达到54万,成功抢救率不足1%。掌握必要的急救知识和手段在关键时刻可以延缓生命时间,保护自己,保护他人。

为了让更多人掌握现场急救这一生活中非常实用的技能,P2班的三位公益委员艾艳青、陈帆和杨帆联系到了海淀红十字会的两位老师,于7月23日在舜德楼给大家进行了为期一天的“心肺复苏”应急救护培训。经过一天的培训,参与培训的30余位同学均通过考核,获得初级救护证。

以下为培训当天实况:

老师先进行理论讲解:

老师演示人工呼吸、清除异物的操作要领:

来,上来几个帅哥美女,实际操练一把:

哥,你是不知道从哪儿下手么?让我教教你!

实用技能培训要从娃娃抓起!

你们小姐俩儿,老师教的都学会了吗?

清华毕业证还遥遥无期,先拿个急救员证也不错

培训圆满结束

附录:心肺复苏操作常识

在学习急救知识时,有个非常重要的概念“黄金4分钟”,就是指在心跳、呼吸停止的4分钟内实施心肺复苏急救技术,在这一时段成功率为50%,在4-6分钟内救治存活率降至10%,而超过6分钟救治存活率小于4%,因此“4分钟”是世界公认的黄金抢救时间。据数据统计,美国3亿人口中有超过7000万人次接受过心肺复苏培训,但这一比例在我国还很低,使得真正掌握急救技能的公民少之又少。譬如我国目前心肺复苏抢救成功率还不到1%,但如果心肺复苏等急救技能在公众间得到普及,每年大约将能挽回90万猝死者的生命。

心肺复苏(CPR):是指现场救护者为心脏骤停患者实施胸外心脏按压和人工呼吸的技术。通过对心脏的按压,建立起临时的人工循环,保证对心脏、肺、脑等重要器官的血液供给。

生存链概念:为患者建立起环环相扣的生命链路,下图1从左至右包括立即识别心脏骤停并启动急救系统;尽早进行心肺复苏,着重于心外按压;快速除颤;有效的高级生命支持;综合的心脏骤停后治疗。前三项是本次培训的重点内容。

图1

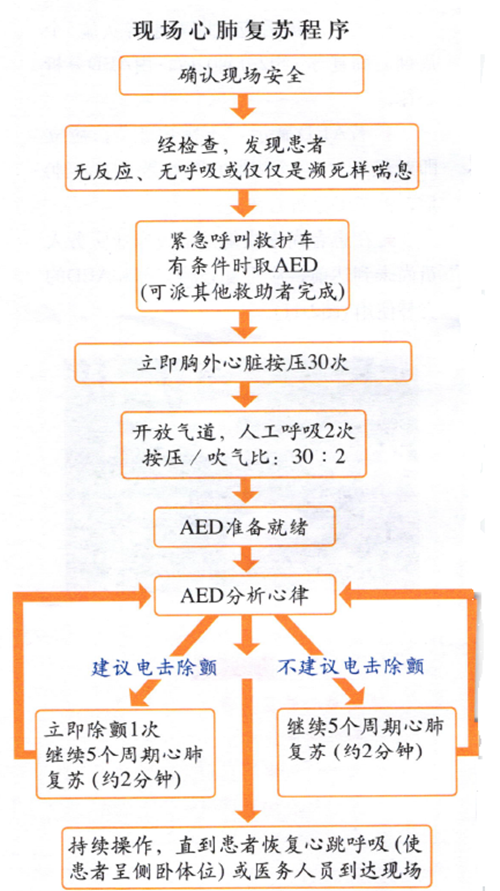

心肺复苏操作流程:

(一) 确认现场安全。在实施急救之前,必须观察环境有无危害救护者和患者的危险因素,有危险因素无法排除的,应呼唤救援,不可贸然进入现场。危险因素包括余火、带电物体、有害物质、可能发生的自然灾害、患者血液和分泌物等。

(二) 心脏骤停的现场判断。判断心脏骤停的主要特征是患者意识突然丧失,对呼唤、拍打等各种刺激均无反应;无呼吸或仅仅是濒死样喘息。如果患者具备这两条,应立即启动急救程序。特别注意,若患者仅仅昏迷,但呼吸等均正常,不应进行心肺复苏。

(三) 紧急呼叫救护车并提醒携带AED。在生命链中,专业急救人员和后续治疗是患者生存的必要环节,因此在急救之前应呼叫救护车。该过程可请求他人协助完成。

(四) 胸外心脏按压和工人呼吸交替进行。

胸外按压体位:使患者仰卧在坚硬的平面上。

胸外按压30次接2次人工呼吸,循环进行。胸外按压的频率按每分钟120次左右。

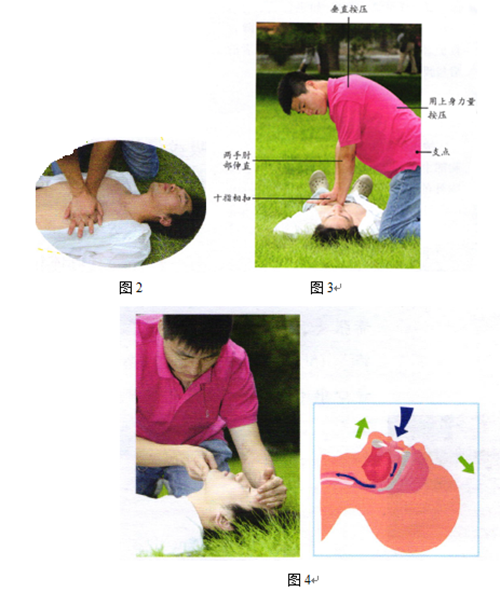

胸外按压要点:按压位置为患者两乳连线的中点;救护者将一只手的掌根置于患者胸部中央,另一只手置于第一只手的手背上(如图2);救护者上身前倾,双臂垂直,两手肘部伸直,以髋关节为轴,用上身的力量,将患者胸骨向脊柱方向按压,按压后随即放松,使胸廓充分回弹(如图3)。按压深度:至少5厘米。

开发气道和人工呼吸要点:开放气道可使用仰额抬颚法(如图4);为患者进行人工呼吸2次,每次持续时间1秒;救护者正常吸一口气,用按压前额的食指和拇指捏闭患者鼻尖,将嘴张大,并包住患者的口,吹气时应见到患者胸壁起伏。另注意不可吹气过度。

(五) 自动体外心脏除颤器(AED)使用。AED是一种便携式的医疗设备,它可以诊断特定的心律失常,并且给予电击除颤,是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。操作方法如下:

1)取出AED,拿到病人身边按下电源按键;

2)将机器上预连接的电极片按语音指示粘贴到被救者身上;

3)连接电极片后,AED提示“正在分析”,提醒现场所有人包括救护者自己不要接触患者,等待分析完成。

4)若AED提示“建议点击”,应再次大声提醒现场所有人不要接触患者,并确认。

5)按下“电击”键。

6)电击除颤后,应立即对患者继续实施心肺复苏。

(六) 心肺复苏的终止条件。患者恢复自主心跳和呼吸;医护人员到达现场;救护者精疲力竭。

图6